チェコにはスロバキア人やウクライナ人といったスラブ系民族に次いで、実はベトナム人たちが多く住んでいる。人口数に関しては記事によってまちまちだが、この記事によればチェコの総人口の1%を占める約10万人ものベトナム人が住んでいるらしい。ヨーロッパにおけるベトナム人移民居住国ランキングでもドイツと旧宗主国のフランスに続く人口数を誇っており、2013年にはチェコの少数民族として正式に認められているほどだ。彼らは主に首都プラハと、チェコ西部でドイツとの国境近くに位置するカルロヴィ・ヴァリ地方の都市チェブに多く住んでいるが、前者には“サパ・プラハ”と呼ばれる大規模なベトナム市場があったりする*1

そしてチェコ映画界における注目すべき動向の1つとして、そんなベトナム系チェコ人の映画作家が少しずつ現れていることが挙げられる。例えばアニメーション作家のDiana Cam Van Nguyenは移民1世の父との関係性を描きだした2021年制作の“Love, Dad”がロッテルダムやトロント国際映画祭で上映され、話題を博している。今回紹介するDužan Duong監督作“Letní škola, 2001”(英題“Summer School, 2001”)はチェコで初めてベトナム系移民たちを主役に据えた長編映画と言われる1作となっている。

今作はズン(Hoang Anh Doan)という中年男性とその家族の視点から語られていく。ズンは家族を引き連れベトナムからチェコへと移住した後、チェブにある屋外市場で偽造のブランド品を売るという危うい橋を渡りながら、何とか生計を立てていた。そして彼は家族の中でも1人、長男のキエン(Bùi Thế Dương)だけはベトナムに残しており、後ろめたさとともに日々を過ごしているんだった。

まず監督はズンが直面している息詰まる生活を犯罪スリラー的な形で描きだしていく。彼を含めて多くのベトナム人たちは市場で違法な商品をチェコ人や観光客のドイツ人に売っているゆえ、常に警察のガサ入れを警戒しなくてはならない状況に置かれている。それで必死に稼いでも、ギャンブル中毒の彼はカード賭博に金を注ぎこんでしまい自縄自縛に陥る日々が続く。それでも商才はあるゆえボスに気に入られ出世していくのだが、より危うい領域に足を踏み入れざるを得なくなっていく。

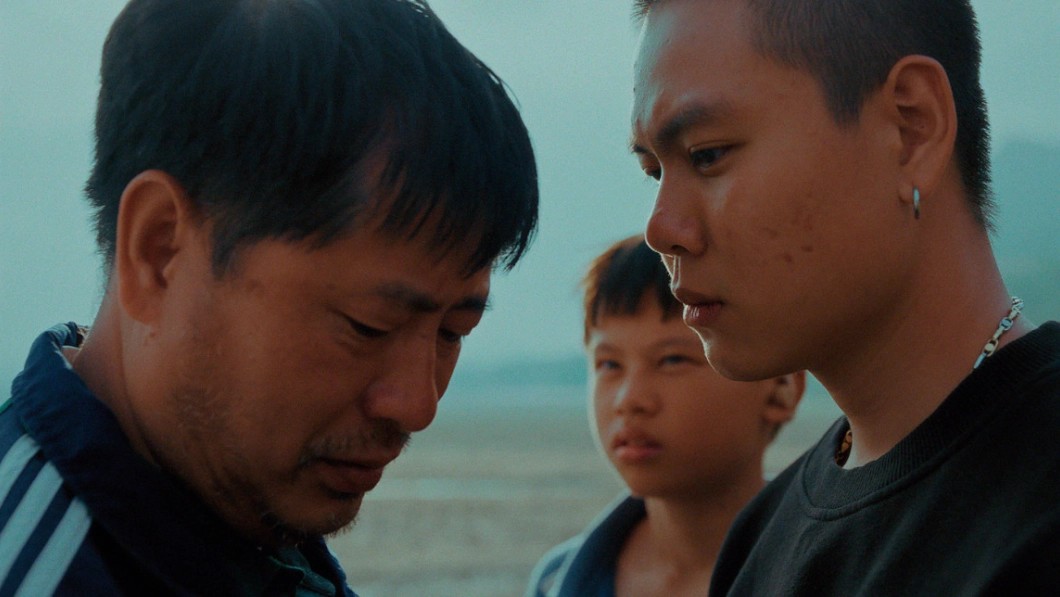

そんなズンの元にボスの援助もあってベトナムの祖父母に預けられていたキエンが、10年ぶりにチェコへと帰還を果たす。しかし17歳のキエンは血のように真っ赤な髪色で、反抗期真っ只中といった風だ。さらに1人だけベトナムに、しかも10年もの間置いていかれたという事実が彼の心には蟠っており、家族の誰にも心を開こうとしない。そんな彼の存在は当然ながら家族に波紋を巻き起こすのである。

まずその波紋を最前でモロに喰らうのが次男のタイ(Tô Tiến Tài)だ。彼は小さな頃からずっとチェコに住んでいるので、チェコ文化にも十分馴染んでおりチェコ語も流暢だ。難聴で補聴器をつけてないと音が聞こえないと障害は持ちながら、ベトナム人の友人や隣人に囲まれながら楽しい日々を送っていた。しかしキエンが来てからはその目に余る性格から家族の雰囲気はギスギスし始め、さらにキエンには直接イビられるというサイテーな日々が続く。ベトナム人の子供たちがベトナム語で学べる私学校でも、前は教師であるヴィクトル(Thang Xuan Ngo)に目を掛けられていたのだが、彼の関心はキエンに向き出しタイは全てを奪われるような感覚を覚えてしまう。

彼が中心となる場面では、物語は犯罪スリラーから軽快な子供映画へと変貌を遂げる。兄に振り回されるというのはどこでも起こりうる思春期話だろう。自分が世界の主役だと思っていたのに、突然その座を奪われたゆえの不安や怒りもまた普遍的な共感を呼ぶものだ。そんな要素にチェコのベトナム人コミュニティが舞台という固有性が混ざり合いながら、物語は更なる深化を遂げていくわけである。

そしてキエン自身もまた苦境に陥っていた。自分の意志に関わらず7歳でベトナムに送られ、かと思えば今度は10年もの間慣れ親しんでいたベトナムから強制的にチェコに戻される。正直多感な時期にある十代が、こういった親の身勝手さに怒りを覚えないわけがないだろう。これに加えて彼は自分がゲイであるということを皆に秘密にしていた。そんな中で彼は教師のヴィクトルと少しづつ親密な関係になっていくのだったが……

このようにキエンが中心となる場面において今作は瑞々しいゲイ・ロマンスにまた変貌を遂げていく。最初から何処かウマがあった2人は数学やチェコ語の授業を通じて絆を深めていき、夜の浜辺でとうとうキスを交わす場面にはゲイとして誰かを愛することの喜びが鮮やかに描かれている。だがチェコにおいても、ベトナム人コミュニティにおいても性愛への価値観は保守的であり、異性愛があまりに当然とされている空気感はキエンやヴィクトルの心を静かに、しかし確実に蝕んでいく。

今作はこうして犯罪スリラー、子供映画、ゲイ・ロマンス、家族劇といったジャンルを行き交いながら物語が展開していく。このジャンルの複層性を通じて、ベトナム人、障害者、ゲイといった少数派――この映画にはそれらを同時に持つ、いわゆる交差性のある人物が多く登場するわけだが――が、このチェコにおいてどう生きていくのか、生きていかざるを得ないのかという光景を、監督は鮮やかに描きだしていると言える。

加えて私たち観客が目撃せざるを得ないのは、チェコにおいてそんな少数派同士が争わされるという残酷な光景だ。本当は虐げられる者の気持ちが分かるはずが、その共感共苦を相手に抱けないまま互いに差別心を向けあってしまう。その悲痛な光景をまざまざと見せつけられるのだ。それと同時に“Letní škola, 2001”はその衝突にあるかもしれない希望をも、確かに見据えている。そして希望があってくれることを、確かに祈っている。そんな余韻をも私たちは感じることになるだろう。

最後に少し、ベトナム人コミュニティにおける日本文化の存在感についても記しておこう。私がかなり驚いたのが劇中に2001年周辺で流行っていた日本のポップカルチャーが多数登場することだ。ピカチュウのTシャツといったポケモン関連のグッズやゲームボーイ、さらにはタイが遊ぶ玩具としてベイブレードまで登場する。おいおい私も親にねだって近くのトイザらスに買いに行ったよ!さては監督、私と同世代だな?と思って検索すると1991年生まれで1992年生の私とたった1歳違いだった。実際彼はベトナムからチェコに移住後、チェブの屋外市場で子供時代を過ごしたらしく、劇中の人物では年齢的にタイに一番近いようだ。ちょっと監督とポケモンやベイブレードの話をしてみたいところである。